Im Dezember 2024 drohte die Europäische Kommission Elon Musk mit bis zu sechs Prozent des weltweiten X-Umsatzes als Strafe. Der Vorwurf: Seine Plattform verbreite „Desinformation“. Die eigentliche Botschaft: Ein Einzelner darf nicht so viel Macht haben. Nicht in Europa. Nicht ohne Erlaubnis der Obrigkeit.

Diese Reaktion ist nicht neu. Sie ist 500 Jahre alt.

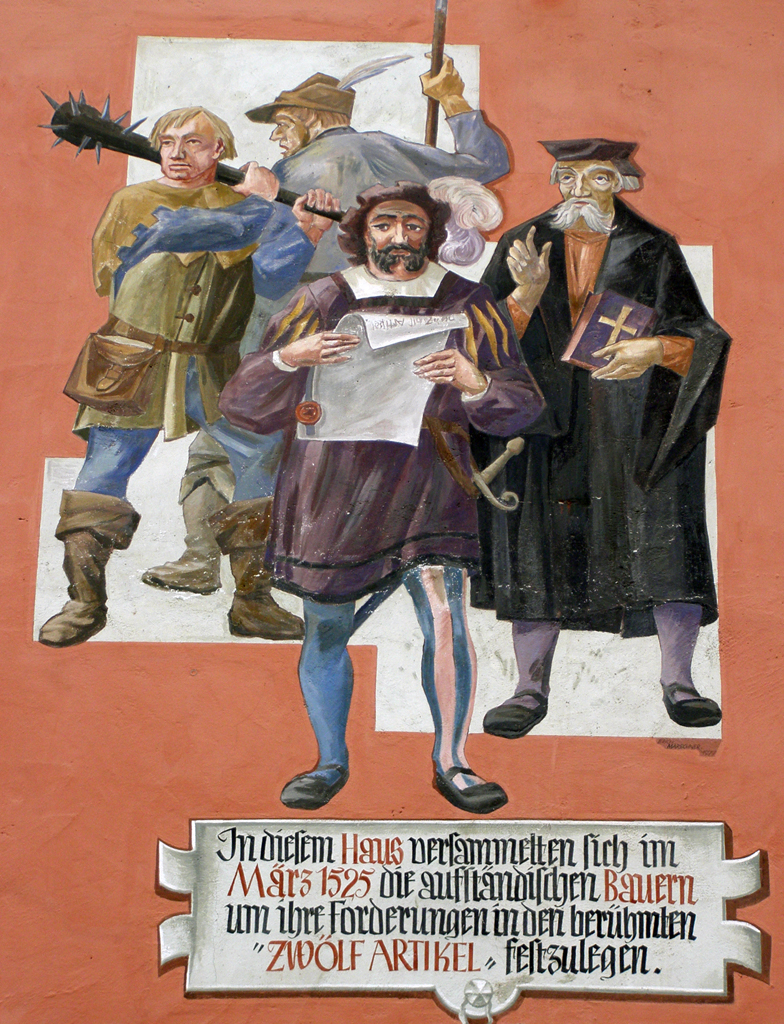

Ein Frühlingstag in Memmingen, März 1525

Um zu verstehen, warum Europa heute so reagiert, müssen wir in eine oberschwäbische Zunftstube reisen. Am 6. März 1525 drängten sich etwa fünfzig Männer in das Haus der Kramerzunft am Memminger Weinmarkt. Sie waren Abgesandte aus Dörfern und Gemeinden des Allgäus, vom Bodensee und aus Oberschwaben. Männer mit schwieligen Händen, die normalerweise Felder pflügten, Vieh hüteten oder Salz gewannen. Jetzt saßen sie an Tischen und verhandelten über die Zukunft.

Was sie dort beschlossen, sollte als die „Zwölf Artikel der Bauernschaft“ in die Geschichte eingehen – das erste niedergeschriebene Dokument nach der Magna Carta von 1215, das systematisch Menschen- und Freiheitsrechte einforderte.

Ein Kürschner namens Sebastian Lotzer hatte die Forderungen niedergeschrieben. Er war kein Gelehrter, kein Adeliger, kein Kleriker. Er war ein Handwerker aus Horb am Neckar, der auf seiner Wanderschaft nach Memmingen gekommen war und dort die Kramerstochter Margret Weigelin geheiratet hatte. Sein Geschäft führte er in der Herrenstraße 3. Sein engster Vertrauter war der reformatorische Prediger Christoph Schappeler, der in der Martinskirche gegen die Ungerechtigkeit der Abgaben predigte.

Was forderten diese Männer? Keine Revolution. Keine Abschaffung des Adels. Sie wollten ihren Pfarrer selbst wählen dürfen. Sie wollten im Gemeindewald Holz sammeln, wie es „von alter herkomen ist“. Sie wollten, dass der Zehnte für die Armen verwendet wird, nicht für den Prunk der Bischöfe. Und vor allem forderten sie im dritten Artikel das Ende der Leibeigenschaft – denn Christus habe alle Menschen mit seinem Blut erlöst, „den Hirten ebenso wie den höchsten, keinen ausgenommen“.

Innerhalb von zwei Monaten wurden 25.000 Exemplare der Zwölf Artikel gedruckt. Von Straßburg bis Breslau verbreiteten sie sich wie ein Lauffeuer. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte hatten gewöhnliche Menschen ihre Forderungen schriftlich formuliert und massenhaft verbreitet. Die Druckerpresse wurde zur Waffe der Freiheit.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte am 15. März 2025 in Memmingen die historische Bedeutung: „Sebastian Lotzer, Christoph Schappeler und die Bauern, die hier in Memmingen Freiheitsgeschichte schrieben, gehören auf die Landkarte unserer nationalen Erinnerung.“

Eine rührende Geste – und zugleich ein Meisterstück symbolischer Verdrehung. Denn was Steinmeier als „Freiheitsgeschichte“ feiert, war eine kommunale Revolution von unten: Dörfer und kleine Städte, die sich gegen die zentralisierende Obrigkeit erhoben, um echte Selbstbestimmung einzufordern. Eine Bewegung, die nicht scheiterte, weil ihre Forderungen maßlos waren – sondern weil sie die Fürsten und ihre Monopole bedrohte.

Acht Monate nach seiner Memminger Rede zeigt derselbe Bundespräsident, was „Freiheitsgeschichte“ für ihn in der Gegenwart bedeutet. Am 9. November 2025 – dem bedeutsamsten Gedenktag deutscher Geschichte – hält er eine Rede, die der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki als „unklug“ und „parteipolitisch“ kritisiert. Der Bestseller-Autor und Strafverteidiger Ferdinand von Schirach fasst Steinmeiers Botschaft so zusammen: „Wir bekämpfen euch mit allen Mitteln!“ Gemeint ist die Opposition. Und das Staatsoberhaupt selbst? Der schließt seine Rede mit den Worten: „Tun wir, was getan werden muss!“

Es ist dieselbe Logik, die 1525 den gemeinen Mann traf: Die Obrigkeit würdigt die Freiheitsbewegung – solange sie 500 Jahre tot ist. Die lebendige Opposition wird bekämpft. In Memmingen feiert man die „Freiheitsgeschichte“. In Berlin fordert man: „Tun wir, was getan werden muss.“

Die Steinheimer: Eine Dorfgeschichte

Bevor die großen Haufen marschierten, bevor das Blut floss, gab es Menschen wie die Leute aus Steinheim bei Memmingen. Am 15. Februar 1525 erschienen etwa 25 Vertreter der zur Reichsstadt gehörigen Dörfer vor dem Memminger Stadtrat. Sie kamen nicht mit Waffen. Sie kamen mit einer Bitte.

Der Stadtschreiber Georg Meurer protokollierte ihre Worte: „Die von Stainhaim haben begert, mit irem pfarrer zu verschaffen, inen das wort gotz wie hinnen zu predigen, vnd das er in das sacrament in baiderlai gestalt raichen wel.“ Sie wollten einen Pfarrer, der das Evangelium predigt. Sie wollten das Abendmahl in beiderlei Gestalt – Brot und Wein, nicht nur Brot. Und sie wollten „ain pletzen holtz“ – ein Stück Wald, wie es von alters her üblich gewesen war.

Das war keine Revolution. Das war die bescheidene Bitte von Dorfbewohnern, die einfach so leben wollten, wie ihre Großeltern gelebt hatten, bevor die Grundherren immer neue Abgaben erfanden und immer mehr Gemeinland privatisierten.

Der Memminger Rat reagierte erstaunlich entgegenkommend. Er machte Zugeständnisse. Er verhandelte. Für einen kurzen Moment schien es, als könnte der Konflikt friedlich gelöst werden.

Es sollte anders kommen – aber nicht weil die Leute aus den Dörfern es so wollten.

Die Falle: Wie die Fürsten Verhandlungen als Waffe nutzten

Um zu verstehen, warum das, was man später „Bauernkrieg“ nannte, so eskalierte, muss man eine perfide Strategie begreifen, die heute weitgehend vergessen ist: Die Fürsten und Städte nutzten Verhandlungen systematisch, um die Anführer der Aufständischen zu identifizieren und anschließend gezielt auszuschalten.

Der Ablauf war fast immer derselbe: Ein Haufen belagert eine Stadt oder ein Schloss und fordert die Annahme der Zwölf Artikel. Die belagerte Seite bittet um Verhandlungen und sichert freies Geleit für eine Delegation zu. Die Aufständischen schicken ihre Wortführer – oft Prediger, Schreiber, Hauptleute –, die im guten Glauben kommen. Sobald die Namen und Gesichter bekannt sind, werden die Zusagen gebrochen. Entweder werden die Unterhändler sofort verhaftet – trotz zugesichertem Geleitschutz. Oder man lässt sie zunächst ziehen und greift sie in den folgenden Tagen auf, weil man jetzt genau weiß, wer die „Rädelsführer“ sind.

Die Fürsten nannten das ganz offen „die Häupter abschlagen“. In ihren Briefen ist das immer wieder zu lesen. Der Truchsess von Waldburg formulierte es so: „Man muss die Rädelsführer ausfindig machen und die anderen werden alsdann ruhig sein.“

Das bekannteste Beispiel ist der Vertrag von Weingarten vom 17. April 1525 – der größte „Vertrag“ des gesamten sogenannten Bauernkriegs. Der Truchsessische Bund lud die oberschwäbischen Haufen zu Verhandlungen ein. Die Aufständischen schickten ihre Hauptleute und Prediger im Vertrauen auf die Zusagen. Der Vertrag selbst war sogar günstig für sie. Doch in den folgenden Wochen wurden Dutzende der erschienenen Hauptleute und Prediger gezielt verhaftet und hingerichtet – obwohl ihnen freies Geleit zugesichert worden war.

Georg Metzler, Wirt der Wirtschaft „Zum Ochsen“ in Ballenberg und einer der bekanntesten Anführer der Bewegung, wurde nach Verhandlungen bei Königshofen trotz Geleitschutz gefangen genommen und später enthauptet. In Würzburg wurden nach der Niederschlagung genau die Unterhändler hingerichtet, die zuvor mit der Stadt oder dem Bischof verhandelt hatten – einfache Leute aus Dörfern und Kleinstädten.

Das sprach sich herum. Natürlich sprach sich das herum.

Die Eskalation: Was blieb den Aufständischen übrig?

Wer die Gewalt der Revolution von 1525 verstehen will, muss diese systematische Perfidie der Gegenseite verstehen. Die Aufständischen lernten schnell: Wer verhandelt, verrät sich. Wer sein Gesicht zeigt, wird zum Tode verurteilt. Wer auf Zusagen vertraut, ist verloren.

Die traditionelle Geschichtsschreibung stellt es so dar, als hätten „radikale“ Anführer den Konflikt eskaliert. Doch die Frage muss lauten: Was blieb ihnen anderes übrig?

Wenn jede Verhandlung zur Falle wird, wenn jedes Geleit gebrochen wird, wenn die Obrigkeit systematisch lügt – dann bleibt nur noch der Kampf. Nicht weil die Aufständischen Gewalt wollten. Sondern weil ihnen jeder andere Weg abgeschnitten wurde.

Thomas Müntzer: Ein Mann ohne Alternative

Etwa 400 Kilometer nordöstlich von Memmingen, in der kleinen Stadt Allstedt im Südharz, predigte Thomas Müntzer, geboren um 1489 in Stolberg. Er war Theologe, hatte in Leipzig und Frankfurt/Oder studiert, war zunächst ein glühender Anhänger Martin Luthers gewesen. Doch während Luther die Bauern ermahnte, der weltlichen Obrigkeit zu gehorchen, ging Müntzer einen anderen Weg.

„Christus sei in einem Viehstall geboren“, predigte er. „Er sei auf der Seite der Armen und Entrechteten. Die Fürsten, die in Pelzmäntel gekleidet auf Seidenkissen säßen, seien Christo ain greuel.“

In Allstedt heiratete Müntzer im Frühjahr 1523 die ehemalige Nonne Ottilie von Gersen. Sie stammte aus verarmtem Landadel, war mit etwa vierzehn Jahren ins Kloster eingetreten und dann – beflügelt vom reformatorischen Aufbruch – geflohen. Am 27. März 1524 wurde ihnen ein Sohn geboren. Ottilie half ihrem Mann bei der Übersetzung der lateinischen Messtexte ins Deutsche. Sie pflegte seinen verwitweten Vater bis zu dessen Tod.

Am 15. Mai 1525 trafen bei Frankenhausen etwa 8.000 schlecht bewaffnete Menschen – Bauern, Bergleute, Handwerker – auf das Heer der vereinigten Fürsten. Es war keine Schlacht. Es war ein Massaker. Mindestens 6.000 Menschen wurden niedergemetzelt. Die Landsknechte trieben die Fliehenden vor sich her und stachen sie nieder wie Vieh.

Müntzer wurde gefangen, gefoltert, gezwungen, seine „Irrtümer“ zu widerrufen. Am 27. Mai 1525 wurde er vor den Toren von Mühlhausen enthauptet. Sein Kopf wurde auf einen Pfahl gesteckt und zur Abschreckung ausgestellt.

Ottilie blieb mit dem kleinen Sohn zurück. Sie musste mit ansehen, wie alles, wofür ihr Mann gekämpft hatte, in Blut ertränkt wurde. Sie starb wenige Jahre später, vermutlich verarmt. Von dem Sohn verliert sich jede Spur.

Florian Geyer: Der Ritter, der die Seiten wechselte

In Franken kämpfte ein Mann, dessen Geschichte zeigt, dass es 1525 nicht um arm gegen reich ging – sondern um Freiheit gegen Obrigkeit. Florian Geyer von Giebelstadt, geboren um 1490, war ein fränkischer Reichsritter. Nach dem Tod seines Vaters und seiner beiden älteren Brüder hatte er jung ein beachtliches Vermögen geerbt. Von 1512 bis 1513 war er Gast am Hofe König Heinrichs VIII. in England gewesen.

1517 exkommunizierte ihn die katholische Kirche, weil er sich weigerte, 350 Jahre alte Zinsansprüche des Würzburger Stifts Neumünster zu bezahlen – Forderungen ohne schriftlichen Beleg. Seither war Geyer dem Klerus feindlich gesonnen.

Als die Revolution ausbrach, tat Florian Geyer etwas Unerhörtes: Er legte seinen Rittermantel ab und stellte sich auf die Seite der Aufständischen. Aus eigener Tasche finanzierte er eine mehrere hundert Mann starke Kerntruppe, die er mit schwarzen Uniformen ausstattete – der legendäre „Schwarze Haufen“.

„Nulla crux, nulla corona“ – weder Kreuz noch Krone – soll er in seine Schwertklinge geritzt haben. Sein Ziel war eine Reichsreform: Alle Privilegien von Adel und Klerus sollten abgeschafft werden, ein „Reich der Gerechtigkeit“ entstehen.

Geyer versuchte zunächst den diplomatischen Weg. Er verhandelte mit Städten, gewann Rothenburg ob der Tauber für die Sache der Aufständischen. Doch er kannte die Perfidie der Gegenseite. Er wusste, dass Verhandlungen eine Falle sein konnten. Deshalb blieb er misstrauisch – und deshalb überlebte er länger als viele andere Anführer.

Jäcklein Rohrbach und das Blutostern: Der Kontext der Gewalt

Ganz anders war Jakob „Jäcklein“ Rohrbach. Geboren um 1500 im reichsstädtisch-heilbronnischen Dorf Böckingen, war er kein Adeliger, kein Gelehrter, sondern ein Leibeigener des Herrn von Neipperg. Schon in jungen Jahren rebellierte er gegen die Abgabenverhältnisse und wurde mehrfach verurteilt.

Am Ostersonntag, dem 16. April 1525, führte Rohrbach den Sturm auf Weinsberg. Graf Ludwig von Helfenstein, der Obervogt, hatte sich mit etwa 60 Landsknechten in der Burg verschanzt. Er hatte zuvor die Nachhuten der Aufständischen niederstechen und auf ihre Parlamentäre schießen lassen.

Dann geschah etwas, das als „Weinsberger Bluttat“ in die Geschichte einging: Nach der Erstürmung der Burg verurteilte Rohrbach den Grafen und seine Getreuen zum Tod durch Spießrutenlaufen – eine unehrenhafte Landsknechtsstrafe, die normalerweise niemals gegen Adelige verhängt wurde.

Die traditionelle Geschichtsschreibung verurteilt diese Tat als barbarisch. Martin Luther nahm sie zum Anlass für seine Schrift „Wider die mörderischen Rotten der Bauern“.

Doch man muss den Kontext sehen: Rohrbach und seine Leute wussten genau, was mit Anführern geschah, die auf Verhandlungen und Geleitschutz vertrauten. Sie wurden identifiziert und hingerichtet. Der Graf von Helfenstein selbst hatte Parlamentäre beschießen lassen – also selbst das Kriegsrecht gebrochen.

Das rechtfertigt keine Gewalt. Aber es erklärt, warum Menschen, die über Monate hinweg erlebt hatten, wie systematisch die Obrigkeit log und mordete, irgendwann selbst zur Gewalt griffen. Nicht aus Blutrausch. Aus Verzweiflung.

Am 21. Mai 1525 ließ der Truchsess ihn bei Neckargartach hinrichten. Rohrbach wurde mit einer Kette an einen Weidenbaum gebunden und bei lebendigem Leib verbrannt. Gleichzeitig wurden andere Gefangene geköpft und an die Bäume gehängt.

Die Siegerjustiz

Fast 100.000 Menschen starben in wenigen Wochen – drei Prozent der Bevölkerung in den Aufstandsgebieten zwischen Tirol und Thüringen. Doch das Töten hörte nicht auf, als die Schlachten vorbei waren.

Der Schwäbische Bund gab selbst an, in Süddeutschland etwa 10.000 Menschen hingerichtet zu haben. Viele weitere erlitten Folter, Blendung, das Abhacken von Fingern oder Händen. In Nürnberg wurden die Köpfe der Hingerichteten zwischen ihren Beinen platziert – um ihnen die ewige Erlösung zu verhindern.

In Würzburg wurden am 8. Juni 1525 sechsundsechzig Bauern und Bürger an einem einzigen Tag enthauptet – viele von ihnen waren als Unterhändler identifiziert worden.

Die Stadt Weinsberg selbst wurde am 21. Mai vom Heer des Schwäbischen Bundes in Brand gesteckt. Sie verlor ihre Freiheiten und ihr Stadtrecht.

„Der Übergang vom Massaker zur Siegerjustiz war fließend“, schreibt der Literaturwissenschaftler Peter Seibert. „Der gemeine Mann ist so gründlich geschlagen und auf den Status des Besiegten zurückgeworfen, dass er sich nicht als Opfer in das kulturelle Gedächtnis eintragen kann.“

Was 300 Kilometer weiter westlich geschah

Während im Reich die Aufständischen niedergeschlagen, die Leibeigenschaft östlich der Elbe sogar verschärft und die Städte in Zunftzwang und Territorialstaat eingebunden wurden, entwickelte sich nur 300 Kilometer westlich bereits ein völlig anderes Modell.

Die nördlichen Niederlande – Holland, Zeeland, die großen Handelsstädte – lösten sich schrittweise aus dem Reichsverband. 1568 begann der Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien. 1581 erklärten sie in der „Acte van Verlatinghe“ ihre Unabhängigkeit – die erste moderne Unabhängigkeitserklärung der Neuzeit. 1648 erkannte der Westfälische Frieden die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen endgültig an.

In diesem Raum, der sich aus dem Heiligen Römischen Reich herauskatapultiert hatte, entwickelte sich genau das Gesellschaftsmodell, das im Reich nie Fuß fasste: relativ hohe religiöse Toleranz, keine Leibeigenschaft mehr, starke städtische Autonomie, Weltmarkt-Orientierung statt Zunftzwang, frühe Aktiengesellschaften wie die VOC von 1602, ein relativ freier Grund- und Arbeitsmarkt.

Der Freiburger Historiker Peter Blickle und später auch Charles Tilly und Wim Blockmans haben das so formuliert: „Der Kommunalismus der Bauern und kleinen Städte im Reich scheiterte 1525. Der gleiche Kommunalismus siegte im selben Jahrhundert in den nördlichen Niederlanden – weil er dort nicht mehr vom Kaiser und den Territorialfürsten erdrückt werden konnte.“

Mit anderen Worten: Die Niederländer konnten das, was die oberschwäbischen, fränkischen und thüringischen Bauern und Bürger 1525 wollten – starke Gemeinden, wenig zentrale Obrigkeit, Freiheit von willkürlichen Abgaben –, tatsächlich umsetzen, weil sie sich aus dem Reichsverband herauskatapultiert hatten.

Deshalb gilt Amsterdam (und nicht Frankfurt, Augsburg oder Nürnberg) ab etwa 1580 als die erste wirklich „moderne“ Stadt Europas.

Der genetische Kahlschlag

Die Männer und Frauen, die 1525 für individuelle Rechte kämpften, wurden nicht nur militärisch besiegt. Sie wurden systematisch ausgelöscht. Ihre Familien verarmten. Ihre Dörfer wurden gebrandschatzt. Ihre Ideen wurden für Jahrhunderte mit dem Stigma des „Aufruhrs“ belegt. Wer überlebte, lernte: Gehorsam ist Überleben. Widerstand ist Tod. Und vor allem: Vertraue niemals der Obrigkeit.

Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) vollendete, was die Niederschlagung von 1525 begonnen hatte. 40 Prozent der Bevölkerung starben. Hans Heberle, ein Schuhmacher aus Neenstetten bei Ulm, notierte in seinem Tagebuch, wie er mit seiner Familie „gejagt worden wie das gewildt in wälden“. Die Überlebenden entwickelten eine kollektive Überlebensstrategie: Anpassung an die Obrigkeit. Misstrauen gegenüber jedem, der das System infrage stellt.

Die Auswanderung 1848

Dreihundertdreiundzwanzig Jahre später, nach der gescheiterten Revolution von 1848, wiederholt sich das Muster. Robert Blum, der populärste Demokrat seiner Zeit, wurde am 9. November 1848 in Wien hingerichtet – trotz seiner Immunität als Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. „Erschossen wie Robert Blum“ wurde zur Redewendung.

Carl Schurz, ein junger Student aus Bonn, floh durch den Abwasserkanal der belagerten Festung Rastatt. Ein Jahr später befreite er seinen Mentor, den Professor Gottfried Kinkel, in einer waghalsigen Aktion aus dem Gefängnis Spandau. Dann emigrierte er nach Amerika.

In den USA wurde Schurz Brigadegeneral im Bürgerkrieg und später Innenminister (1877-1881) – eine Karriere, die in Deutschland unmöglich gewesen wäre. „Ubi libertas, ibi patria“ – wo die Freiheit ist, dort ist das Vaterland – wurde zum Wahlspruch der deutschen Auswanderer.

Die Zahlen sind erschütternd: 80.000 Menschen verließen allein Baden – fünf Prozent der Bevölkerung. Im Jahr 1854 erreichte die deutsche Auswanderung nach Amerika mit 239.000 Menschen ihren historischen Höhepunkt. Nicht zufällig nannten die Konservativen dies eine „Säuberung“. Die Liberalen gingen. Die Gehorsamen blieben.

Die These – eine Präzisierung

Es war kein Bauernkrieg. Es war die Revolution des gemeinen Mannes in Stadt und Land – und sie wurde gezielt als „Bauernkrieg“ diffamiert, weil das die Sieger so wollten.

Natürlich wäre es zu einfach zu behaupten, die letzten Liberalen seien 1525 verschwunden. Die Revolution war keine rein „liberale“ Bewegung im modernen Sinne. Thomas Müntzer war ein religiöser Apokalyptiker, kein Aufklärer. Die Aufständischen kämpften für ihre Gemeinden, nicht für abstrakte Menschenrechte. Manche forderten die Rückkehr zum „alten Recht“ – nicht die Schaffung von etwas Neuem.

Und doch: Was in Memmingen formuliert wurde, enthielt den Keim dessen, was wir heute liberale Werte nennen. Die Idee, dass Legitimität von unten kommt. Dass Herrschaft an Bedingungen geknüpft ist. Dass der Einzelne Rechte hat, die ihm keine Obrigkeit nehmen darf.

Diese Ideen wurden 1525 im Reich besiegt – aber sie siegten im selben Jahrhundert in den Niederlanden, weil dort die Fürsten keine Macht mehr hatten. Sie wurden 1618-1648 im kollektiven Trauma begraben. Sie wurden 1848 ins Exil getrieben. Und jedes Mal blieb Deutschland ein Stück ärmer zurück.

Zurück in die Gegenwart

Was hat das mit Elon Musk zu tun?

Wenn die EU-Kommission einen Einzelnen bestraft, weil er die falschen Inhalte verbreitet, dann folgt sie einer Logik, die älter ist als sie selbst. Es ist die Logik der Fürsten, die 1525 sagten: Der gemeine Mann soll nicht selbst entscheiden, was er glaubt. Es ist die Logik Luthers, der schrieb: „Man muss dem Pöbel mit Gewalt wehren wie einem wilden Tier.“

Der amerikanische Ansatz – lass die Menschen reden, lass den Marktplatz der Ideen entscheiden – ist den europäischen Eliten zutiefst fremd. Nicht weil sie böse sind. Sondern weil ihre Kultur seit 500 Jahren von der Überzeugung geprägt ist, dass Freiheit gefährlich ist. Dass der Einzelne zu dumm ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass es einer weisen Obrigkeit bedarf, die das Volk vor sich selbst schützt.

Die deutschen Umfragewerte belegen diese kulturelle Prägung: Die Zustimmung zu Amerika sank von 60 Prozent (1950) auf 29 Prozent (2025). Nicht wegen Vietnam. Nicht wegen Trump. Sondern weil Amerika für etwas steht, das Deutschland nie hatte: eine erfolgreiche Revolution von unten.

Die ungehörte Frage

Vielleicht ist es an der Zeit, eine unbequeme Frage zu stellen: Was wäre gewesen, wenn 1525 anders ausgegangen wäre?

Wenn Sebastian Lotzer in Memmingen geblieben wäre und die Zwölf Artikel zur Grundlage einer neuen Ordnung geworden wären? Wenn Thomas Müntzers Kopf nicht auf einem Pfahl geendet hätte? Wenn die Fürsten ihre Geleitschutz-Zusagen gehalten hätten, statt sie systematisch zu brechen?

Hätte sich dann im Reich das entwickelt, was sich in den Niederlanden entwickelte – jene Mischung aus kommunaler Selbstverwaltung, religiöser Toleranz und wirtschaftlicher Freiheit, die wir heute „liberal“ nennen?

Wir werden es nie wissen. Aber wir können aufhören, so zu tun, als sei die deutsche Skepsis gegenüber individueller Freiheit ein Zeichen von Reife. Sie ist das Echo eines 500 Jahre alten Traumas – und das Erbe einer Obrigkeit, die systematisch jeden ermordete, der ihr die Stirn bot.

Die Revolution von 1525 hatte keine Chance gegen die Landsknechte der Fürsten. Aber ihre Ideen haben überlebt – und warten immer noch darauf, auch in Deutschland heimisch zu werden.

Dies ist eine These, keine letzte Wahrheit. Aber vielleicht ist es eine These, über die es sich nachzudenken lohnt.

Schreibe einen Kommentar